Visual

Professional

Educational

Research

™

Integrative Author, Intersubjective explorer, and Cathartic Artist.

Most people see the world as a machine to be managed; I see it as a conversation to be mastered. Whether I’m writing a book through in-depth research, crafting a strategy, designing communication, or showcasing a piece of art or music, my goal remains the same: to move us from social alienation to systemic compassion.

Profiles

Amir Noferesti

In a global landscape defined by "Information Entropy," where the signal is often lost to the noise, Amir Noferesti operates as a translator of the invisible. He is not a specialist in the traditional sense, but a Philomath seeker and Reality Architect, a multidisciplinary explorer who has spent over 15 years navigating the intersections of engineering, brand strategy, cognitive science, and perennial philosophy.

Amir’s career is a testament to the power of the "Axiological Pivot." Starting in the Newtonian world of industrial engineering, he mastered the rigid logic of 0s and 1s. Yet, his evolution into a Meta-Strategist led to the birth of 0-i-1, a consulting practice and personal philosophy that introduces the "i" (the imaginary, the intersubjective, and the intangible) into the binary of systems.

He views organizations not as static machines, but as autopoietic (self-creating) ecosystems. His work rejects the transactional in favor of the regenerative, architecting structures that do not merely "sustain" but actively heal and renew the cultures they inhabit.

The Integrated Identity: Strategist, Scholar, and Seeker

Amir’s profile is a deliberate synthesis of four distinct yet entangled roles:

-

The Systems Researcher: With a "glocal" perspective spanning the MENA region, East Asia, Europe, and North America, he decodes the Meta-Narratives that govern institutional behavior. He is a vocal advocate for Cognitive Liberty, developing frameworks to protect human mental self-determination against the tide of persuasive, algorithmic technology.

-

The Advanced Communication Strategist: Utilizing a toolkit of Semiotics, Corpus Linguistics, and Applied Pragmatics, Amir treats language as the "Source Code" of reality. He understands that we do not inhabit a world of matter, but a Semiosphere—a web of meaning where every word is a "commissive act" that shapes the future.

-

The Artist & Author: For Amir, art is the "rendering engine" of metaphysics. His work, ranging from digital collages to philosophical manuscripts,s serves as Symbolic Therapy. It translates complex cognitive simulations into Qualia (subjective experiences) that allow others to "feel" the architecture of existence.

-

The Perennial Philomath: His spirit remains rooted in the Ishraq (Illuminationist) wisdom of his Iranian heritage. He bridges the ancient and the avant-garde, speaking of "Information" where ancestors spoke of "Light," and viewing "Philanthropy" not as charity, but as Systemic Healing, a mathematical necessity for a connected species.

Amir’s drive for rigorous structure and systemic clarity is both intellectual and existential. Operating on a specific neurodivergent spectrum, he perceives the social world as a barrage of unformatted data.

To him, Philosophy is an Operating System (OS). He uses logic to "refactor" mental models and "debug" cognitive biases. This unique cognitive architecture allows him to see the hidden blueprints of reality, identifying "system errors" like social alienation and high entropy, and replacing them with frameworks of Intersubjectivity and deep belonging.

"We are no longer passive users of the reality presented to us," Amir asserts. "Through the precision of language and the discipline of systems thinking, we are the editors of the code. The code is open. Start writing."

Main Research Profile

Noferesti’s research is an interdisciplinary inquiry into the Fractal Genealogy of our systems tracing the patterns that connect the human mind (The Self) to our technological and cultural environments (The System).

1. Regenerative Systems & Social Autopoiesis

The Inquiry: How do we move organizations from "extractive" to "regenerative"?

The Focus: Applying biological principles to social design. Investigating how organizational communication can create positive feedback loops (autopoiesis) that resist entropy and foster communal flourishing (Eudaimonia).

Key Concepts: Circular Design, Systemic Health, Emergent Strategy.

2. Intersubjective Dynamics & Meta-Narratives

The Inquiry: How is shared reality socially constructed?

The Focus: Analyzing the "implicit agreements" and dominant cultural myths (meta-narratives) that shape group behavior. Moving communication strategy from "messaging" to the "Constitutive Construction of Reality" (CCO).

Key Concepts: Social Constructionism, Applied Hermeneutics, Narrative Architecture.

3. Cognitive Liberty & The Ethics of Attention

The Inquiry: How do we protect the sanctity of the human mind in an algorithmic age?

The Focus: Exploring the interface between Human-AI symbiosis and behavioral science. Developing ethical frameworks for digital governance that prioritize human agency and psychological sovereignty against persuasive design.

Key Concepts: Digital Phenomenology, Algorithmic Governance, The New Social Contract.

4. Cross-Cultural Semiotics & Dialogic Ethics

The Inquiry: How do we create coherence amidst deep cultural pluralism?

The Focus: Moving beyond "tolerance" to "Dialogic Emergence." researching how High-Context (implicit) and Low-Context (explicit) cultures can co-create new forms of meaning without erasing their distinct identities.

Key Concepts: Transcultural Management, Semiotic Analysis, Global Coherence.

"Let us imagine a better world and commit to building it. Not by forcing the system to change, but by designing the conditions where a better world becomes inevitable." Amir Noferesti 🌱

Main research profile:

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Thoughts:

Engineering Resilience in an Age of Entropy

A Unified Theory of Practice for the Meta-Strategist

Beyond "Best Practices"

We exist in an era of unprecedented organizational and cognitive entropy. The challenges of the modern world, cultural polarization, algorithmic manipulation, and systemic fragility cannot be solved by the linear strategies of the 20th century. Best practices are often dead ends because they are static solutions applied to dynamic, complex problems.

This document outlines a Unified Theory of Practice. It moves beyond a traditional curriculum vitae to present a strategic analysis of my intellectual DNA. Operating as a Philosopher-Mechanic and a Quantum Architect, my work is not merely to observe the system, but to recognize that the observer is an inextricable part of the system.

My method is Consilience: the unity of knowledge across disciplines. My goal is to diagnose the root causes of complexity and design architectures that allow for Eudaimonia (human flourishing) within our organizations, societies, and technologies.

To solve "wicked problems," we must balance the three variables illustrated above:

-

Structure: The hardware of the organization (Cybernetics).

-

Meaning: The software of the culture (Semiotics).

-

Resonance: The feeling of the people (Intersubjectivity).

The Death of the Machine Model

Traditional management, rooted in Taylorism, views the organization as a machine.1 It treats employees as cogs and communication as mere data transfer. This model seeks to optimize for efficiency, but it ignores the intersubjective reality of the humans inside it. In a complex, volatile world, the machine model fails because it cannot adapt; it only breaks.

Integrating the work of Niklas Luhmann and Humberto Maturana, I view the organization not as a machine, but as an Autopoietic System, a living entity that reproduces itself through communication. To heal an organization, we must heal its communication structures.

1. Ontological Redesign (Formerly Rebranding)

Most rebranding is cosmetic, changing the signifier (logo/color). I focus on the signified (the meaning). Using Fractal Genealogy, I ensure a brand’s external story matches its internal culture. If there is dissonance between what a brand says and how it lives, the system creates entropy. We align the soul with the structure.

2. Cultural Structural Coupling (M&A)

Mergers often fail due to immune responses, where one corporate culture rejects the other. Applying Second-Order Cybernetics, I design feedback loops that enable two distinct systems to establish a new equilibrium without compromising their unique identities. We aim for "Hybridity," not assimilation.

3. Managing Emergence (Change Management)

You cannot force change in a complex system; you can only cultivate the conditions for Emergence. By using Social Constructionism to shift the internal language (Doxa) of a team, we change their reality. New behaviors emerge organically rather than being mandated from the top down.

The "Fractal Governance" Approach

Modern governance is often low-context, sterile, standardized, and impersonal. This strips away cultural meaning, leading to citizen alienation. We have built systems that are efficient but inhuman.

I apply Dialogic Ethics (Habermas) and the nuances of High-Context Culture to create governance structures that feel "homegrown" and culturally resonant.

1. The Sentient City (Smart Governance)

I critique the "Panopticon" model of smart cities, which focuses on surveillance. Instead, I propose a Regenerative Fractal Dimension model.

As shown in the model above, data must flow up from citizens to governance (grassroots), not just down. The city becomes a nervous system that feels and responds, rather than a hard drive that merely stores and controls.

2. Semantic Bridging (Diplomacy)

We must move beyond "tolerance" to Transcultural Syncretism. I use Intersubjective Dynamics to reconcile opposing worldviews, such as Western Individualism and Eastern Holism (Asabiyyah), creating a shared semantic space where distinct cultures can interface without losing their essence.

3. Narrative Ecology (Climate Action)

Climate change is not just a carbon problem; it is a metaphysical crisis. We cannot save the planet while maintaining a dualism where humans are separate from nature. I use Narratology to shift the global story from "Saving Nature" to "Being Nature."

The "Cognitive Liberty" Approach

The current "Attention Economy" treats human attention as a raw material for algorithms, what Shoshana Zuboff calls "Surveillance Capitalism." This leads to addiction, fragmentation, and a loss of agency.

I advocate for Cognitive Liberty, the fundamental right to mental integrity. We must design interfaces that augment human agency rather than hijacking it.

1. Human-AI Symbiosis

Instead of AI that replaces human thought, I design Extended Cognition systems. The "New Social Contract" must include Algorithmic Transparency: users must know when they are being nudged and why.

2. Designing Phenomenology

Virtual worlds often lack gravitas. I apply Embodied Cognition principles to digital design. Even in a digital space, interactions must retain moral and psychological weight to be meaningful. We are designing not just spaces, but experiences of being.

3. Hygiene for the Collective Mind

Disinformation is a virus in the collective nervous system. I design Damping Loops (Negative Feedback) to slow down viral toxicity. This friction allows the "System 2" (Slow Thinking) of society to catch up, preventing impulsive mob behavior.

Standing on the Shoulders of Giants

My work is a Dialectical Synthesis of historical lineages. I do not just quote these thinkers; I put them into conversation to solve modern problems.

-

The Systems Lineage (Structure): I inject Maturana’s biological Autopoiesis back into Luhmann’s dry sociology. Organizations must not just function; they must feel.

-

The Semiotics Lineage (Meaning): I use Baudrillard’s warning of the Simulacra to design better simulations, narratives that point back to truth rather than obscuring it.

-

The Mystical Lineage (Soul): I bridge Cartesian Dualism with Mulla Sadra’s "Transubstantial Motion" and Ibn Khaldun’s "Asabiyyah" (Social Cohesion), proving that reality is flow, not static checkpoints.

-

The Design Lineage (Tool): Aligning with Victor Papanek, I shift the focus from "User Experience" (ease) to "Citizen Agency" (empowerment).

This Unified Theory of Practice is a diagnosis of the root causes of modern complexity and a blueprint for repair. By weaving together the Structure of cybernetics, the Meaning of semiotics, and the Resonance of the human spirit, we can build systems that are not just efficient but regenerative.

The goal is not merely survival, but Eudaimonia, designing a world where systems support the flourishing of the human spirit.

Professional profile:

i

The Architecture of Cross-Sector Systems

The Architect of "How"

This report presents an intellectual profile of Amir Hossein Noferesti, a cross-sector strategist whose work is distinguished by its operation at the "meta-layer". His practice is defined not by participation within a single professional domain, but by the systematic design of the foundational architectures that govern those domains. He is concerned not with the what of a strategy, but with the how of its development, validation, and refinement.

This "meta-strategic" orientation defines his primary function as the architect of the integrated systems that enable organizational and societal coherence. This includes:

-

Systems for Strategy and Action: Designing the overarching methodologies, decision-systems, and adaptive capabilities that allow organizations to navigate complexity.

-

Systems for Knowledge Production: Functioning as a chief methodologist who designs the epistemological frameworks for rigorous, verifiable, and explanatory inquiry.

-

Systems for Meaning and Communication: Operating as an applied semiotician who engineers the linguistic and visual systems that shape perception and construct shared meaning.

-

Systems for Intersubjective Transformation: Architecting the relational, ethical, and political frameworks that facilitate mutual understanding, transformative justice, and cross-cultural dialogue.

This focus on process over product—on the design of the "observing system" itself —is the unifying characteristic of his capability. His work transforms strategy from a static plan into an autopoietic, or continuous recursive self-improving, organizational capacity.

The Four-Compass Methodology

This profile is an analytical synthesis structured by a "four-compass" methodology, drawing from four distinct, expert-level archetypes. These archetypes provide the methodological framework for this report, defining the core competencies that Mr. Noferesti integrates.

-

The Meta-Strategist : This archetype represents the architect of adaptive systems. This function operates at the deepest leverage points of a system, focusing on its paradigms, its goals, and its capacity for reflexivity and self-organization.

-

The Explanatory Researcher : This archetype represents the chief methodologist of inquiry. This function ensures that all action is grounded in robust, verified explanation, mandating a rigorous adherence to the philosophical foundations of knowledge (epistemology, ontology, axiology) and the highest standards of truthfulness and accuracy.

-

The Communication Designer : This archetype represents the epistemologist of meaning. This function moves beyond aesthetics to become a master of applied semiotics, engineering the visual and conceptual langue (the underlying system of signs) that dictates how meaning is constructed, perceived, and codified.

-

The Dialogue Advocate : This archetype represents the architect of intersubjective space. This function designs the social, ethical, and procedural "containers" for rigorous, transformative dialogue, championing the method of shared inquiry as the prerequisite for mutual understanding and sustainable, equitable relationships.

The Integrative Synthesis

The central thesis of this report is that these four profiles are not parallel careers but a single, integrated praxis. The capabilities of each archetype are not merely complementary; they are functionally interdependent and mutually reinforcing.

Amir Noferesti's work on designing regenerative systems (the Meta-Strategist) is not merely technical; it is an applied social philosophy that relies on the social technologies of Restorative Justice and Conflict Transformation (the Dialogue Advocate). His capacity to facilitate cross-cultural dialogue (the Dialogue Advocate) is not a "soft skill"; it is a rigorous, inductive research methodology (the Explanatory Researcher) used to gather data on lived experience and deconstruct power dynamics. His research into meta-narratives (the Explanatory Researcher and Communication Designer) is the necessary epistemological audit required before he can design new semantic systems or facilitate authentic dialogue.

This synthesis allows him to operate across the full spectrum of intervention: from the deep, cognitive architecture of an individual strategist , to the semiotic architecture of public meaning , to the ethical architecture of collective action , all while grounding these interventions in the methodological rigor of verifiable, explanatory knowledge.

The following table provides a "Rosetta Stone" for this report. It explicitly maps the user's three requested functional pillars against the four foundational archetypes, identifying the keystone concepts from the source material that bridge these domains and form the basis of this analysis.

Table 1: The Four-Compass Synthesis: Mapping Concepts to Core Functions

The Architect of Regenerative Systems

This section analyzes Mr. Noferesti's work on designing regenerative systems. This practice is framed not as a topic (e.g., ecology or sustainability) but as an autopoietic process —the design of systems capable of continuous self-correction, adaptation, and evolution. This approach synthesizes the abstract systems theory of the Meta-Strategist with the applied social technologies of the Dialogue Advocate.

The Epistemological Mandate: Designing the Observing System

Amir Noferesti's foundational approach to systems design begins not with the observation of the system, but with the rigorous design of the observing system. This practice is rooted in Second-Order Cybernetics (SOC), often termed the "cybernetics of cybernetics," which involves the recursive application of cybernetics to itself focusing on "the control of control and the communication of communication".

This represents a profound epistemological shift. Where first-order cybernetics observes an external system, SOC demands reflexivity and the explicit appreciation of the observer's role within the system being observed. The strategist must explicitly state their own position, inherent biases, and chosen frameworks, ensuring that their role in the observation is included when reporting results.

This theoretical stance of reflexivity is not merely an abstract concept; it is the identical operational principle that manifests across the other three archetypes:

-

It is the Epistemic Humility (EH) of the Meta-Strategist, a mandatory metacognitive strategy to actively correct for biases and cognitive errors.

-

It is the Axiological Commitment of the Explanatory Researcher, who must proactively manage Positionality—how their identity and social position influence the research process and power dynamics.

-

It is the Congruence demanded of the Dialogue Advocate, who must align words, feelings, and actions to build the Psychological Safety necessary for authentic engagement.

By integrating these four parallel concepts, Mr. Noferesti's practice transforms strategy from a predictive exercise into a reflexive, self-correcting design task. SOC acknowledges the inherent circularity and observer-dependence of complex social systems. Consequently, strategic success is not measured by the correctness of an initial prediction, but by the system's inherent capacity for autopoiesis—continuous recursive self-improvement. The goal is to design systems that learn.

Targeting Deep Leverage for Regenerative Co-Evolution

In designing for change, Mr. Noferesti's methodology focuses on intervening at the deepest, most effective leverage points, as defined by Donella Meadows. He moves beyond adjusting parameters (Level 12) or buffers (Level 11) to target the system's core architecture.

His interventions are aimed at:

-

The Goals of the System (Level 3): Realigning articulated objectives with true systemic integrity and long-term viability.

-

The Mindset or Paradigm (Level 2): Changing the fundamental, often unstated, worldview out of which the entire system arises.

-

The Power to Transcend Paradigms (Level 1): The highest leverage point, which involves the realization that no single paradigm is absolutely "true," allowing for continuous flexibility and adaptation.

The ultimate purpose of these deep interventions is to move a system beyond mere sustainability (reducing negative impact) and toward Regenerative Co-Evolution. This standard, which he champions, describes a dynamic, reciprocal relationship where human systems and natural ecosystems continuously influence and adapt to each other, resulting in the long-term enhancement of both ecological vitality and societal well-being. This requires a fundamental paradigm shift, challenging the "Western obsession with power and control" that systems thinker Gregory Bateson critiqued.

This is where the synthesis of the four-compass framework becomes critical. The abstract, systemic goal of "Regenerative Co-Evolution" is made practical and achievable only through the concrete social technologies found in the Dialogue Advocate's toolkit :

-

Conflict Transformation : To achieve systemic change, he employs Conflict Transformation. This practice moves beyond simple Conflict Resolution (which merely ends a dispute) to focus on changing the underlying relationships, narratives, and institutional structures that produce the conflict in the first place. This is the method for achieving regenerative social change.

-

Restorative Justice (RJ) : To change The Goals of the System (Level 3), he applies the principles of Restorative Justice. RJ, as championed by Howard Zehr, is a design that fundamentally shifts the goal of a justice system away from punitive punishment and toward Repairing Harm and Restoring Right Relationships (Shalom). It centers the needs of the person harmed (victim advocacy) while holding the offender accountable for reparation.

-

Appreciative Inquiry (AI) : To shift The Mindset or Paradigm (Level 2), he utilizes Appreciative Inquiry. AI is a strengths-based model that intentionally rejects deficit-based problem-solving ("what's wrong") and instead focuses on the "Positive Core" ("what's working"). Through its 4-D cycle (Discovery, Dream, Design, Destiny), AI facilitates a paradigm shift by co-creating a "Provocative Proposal"—a bold statement of the desired future state.

Thus, Mr. Noferesti's "design of regenerative systems" is not a purely technical or ecological practice. It is a deeply integrated, practical synthesis of systemic theory and applied social philosophy , where the "how" of systemic change is implemented through structured, transformative dialogue.

The Holistic and Transdisciplinary Imperative

This synthetic approach is mandated by a philosophical commitment to Holism over Reductionism. As an Explanatory Researcher, his work rejects the simple explanation of phenomena by their isolated parts, instead viewing them as integrated, interconnected wholes. This systemic perspective is a prerequisite for addressing multifaceted, real-world problems.

This holistic view demands a Transdisciplinary Epistemology —a fundamental paradigm shift in knowledge production that actively challenges and integrates disciplinary silos to address complex global issues. Mr. Noferesti achieves this synthesis by designing what the sociologist Niklas Luhmann called Structural Coupling.

Structural coupling describes the infrastructures that allow distinct, self-producing (autopoietic) systems—such as different academic disciplines, government agencies, or cultural knowledge systems—to interact and influence each other's strategies without overriding their internal autonomy and coherence. This approach facilitates the "emergence of the previously unthinkable" by leveraging, rather than resolving, the cognitive tensions inherent in complex systems. This design methodology allows him to manage the interconnectedness of technological, social, and environmental factors, ensuring that solutions are robust, holistic, and truly generative.

The Researcher of Intersubjective Meta-Narratives

This section addresses Mr. Noferesti's second functional pillar: his work as a researcher of meta-narratives and intersubjective reality. This capacity is foundational to his strategic work, as it involves the deconstruction of existing "regimes of truth" before new systems of meaning can be architected. This demonstrates his functional role as an epistemological auditor (a "meta-researcher") and a semantic architect (a "meta-author").

The Deconstruction of "Truth": Narrative as Power

Mr. Noferesti's analytical methodology begins with a critical, Foucauldian premise: knowledge is not neutral, but is fundamentally a form of power.

As an Explanatory Researcher, he is critically conscious of the philosophical obstacles that impede the generation of novel knowledge. His analysis employs two key Foucauldian concepts:

-

Épistèmè (Foucault): The unconscious, historical framework of knowledge that shapes what is currently accepted and what is even "thinkable" within a given era.

-

Power/Knowledge (Foucault): The understanding that knowledge is fundamentally a form of power, and that institutional or political structures (e.g., governments, corporations, academic institutions) often determine what counts as legitimate knowledge.

This critical awareness is crucial when analyzing any data, particularly governmental or policy data, to ensure that the research does not merely reproduce existing power structures.

He operationalizes this critical awareness using the rigorous toolkit of the Communication Designer. He performs Foucauldian Discourse Analysis, a method used to deconstruct how narratives are told, which forms of knowledge are deemed legitimate, and how those narratives shape experience. A key technique in this analysis is the search for 'silence'—that which is omitted, or that which cannot be thought or articulated under the prevailing "regime of truth".

His work, therefore, is a form of epistemological audit. He does not simply consume policy data or analyze brand messaging; he interrogates the power structures that allowed that data to be considered "true" in the first place. This is the Rupture Épistémologique (Bachelard) in practice: a necessary, systematic "epistemological break" from common sense, intuition, and established cognitive structures to achieve genuine scientific insight.

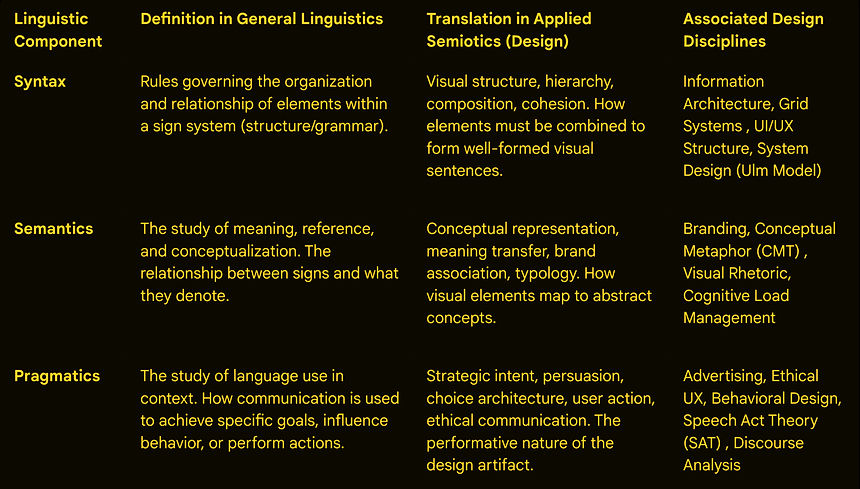

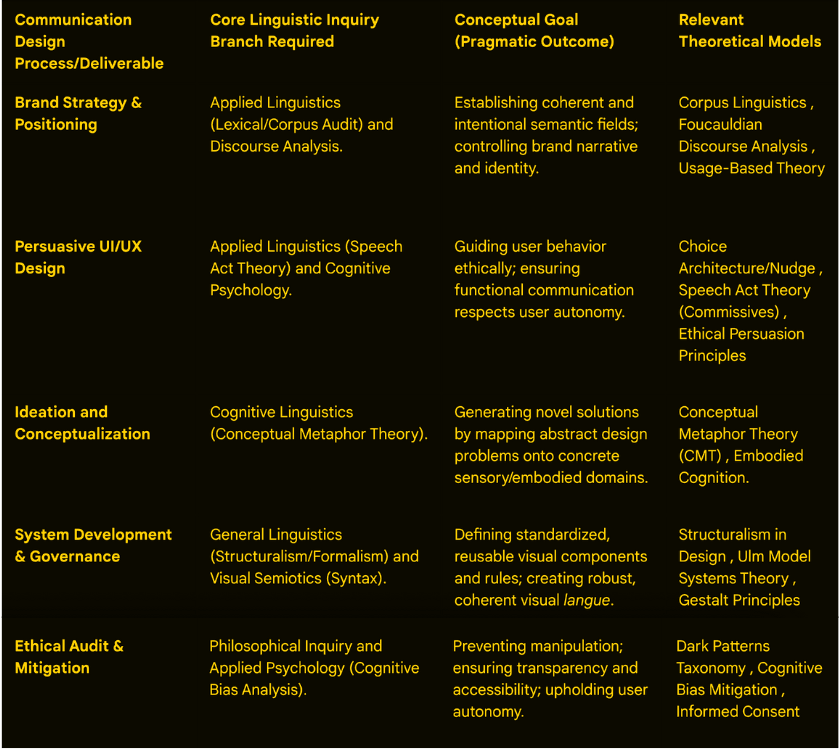

The Architecture of Meaning: Engineering the Langue

Following deconstruction, Mr. Noferesti engages in the constructive capacity of the "Epistemologist of Meaning". His practice as a Communication Designer moves the discipline from its traditional perception as a craft-based practice rooted in aesthetic intuition toward a rigorous domain of applied semiotics, psychology, and strategic communication.

He operates as a master of the visual and conceptual langue—the underlying, abstract system of signs, rules, and structures—rather than merely a creator of parole—the specific, individual executions or utterances. The validation of communication design as a sophisticated discipline requires this elevation to a mastery of the system of meaning.

This approach treats the construction of meaning as an empirical and cognitive science, utilizing two key linguistic frameworks:

-

Corpus Linguistics : He does not guess at meaning; he measures it. He integrates Corpus Linguistics into strategic processes to conduct "lexical audits". This method analyzes how language is actually used within specific communities, providing empirical support for strategic intuitions. By exploring real-world usage patterns, he ensures "semantic fidelity" and can rigorously map a brand's or organization's competitive positioning within its chosen "semantic field". This is a data-driven method for managing an organization's narrative and ideological framing.

-

Conceptual Metaphor Theory (CMT) : He utilizes Conceptual Metaphor Theory as a vital cognitive linguistic framework. CMT explains how individuals understand abstract concepts (e.g., "justice," "community," "strategy") by mapping them onto concrete, embodied domains (e.g., "justice is a balance," "community is a container," "strategy is a journey"). This is not just an analytical tool; it is a prescriptive framework for creative ideation, allowing him to systematically generate novel solutions to complex problems by "thinking outside the box" or "putting two and two together"—literal instructions that enhance creative problem-solving.

By mastering the langue (the system), defining its syntax (its rules) , and empirically verifying its semantics (its meaning) , he architects the very frameworks of meaning and regimes of truth that Foucault described.

The Intersubjective "How": Constructing Shared Reality

The deconstruction of power (A) and the architecture of meaning (B) are technical and analytical processes. The third stage of Mr. Noferesti's research is to make that new meaning shared and intersubjective.

To do this, he employs the political philosophy of Jürgen Habermas. Habermas defines societal coordination as occurring through three media: Speech, Money, and Power. Money and Power are non-communicative, instrumental media that coordinate markets and bureaucracies. Speech is the medium of Communicative Action—social interaction aimed at achieving Mutual Understanding through rational discourse.

Mr. Noferesti's practice explicitly seeks to shift decision-making away from these instrumental systems (where outcomes are driven by coercion or money) and back into the Public Sphere. He does this by designing and facilitating "ideal speech situations" where validity claims are redeemed or rejected based on the strength of the argument alone, rather than by coercive force.

He achieves this Habermasian ideal through the relational ethics of Martin Buber. He insists on fostering a true "I-Thou" Relationship—treating the other as a whole, unique person—rather than an "I-It" relationship, which objectifies the other for use. When two individuals engage in genuine dialogue rooted in this ethic, they create the "Sphere of the Between"—a shared, emergent reality that exists only in their authentic relational space.

This "intersubjective reality" is the output of his research. He uses the inductive methods of the Explanatory Researcher, such as Grounded Theory (GT). GT is a rigorous qualitative methodology for generating theory inductively from data. In this application, the "data" is the lived experience and shared meaning co-created in the Sphere of the Between. He is, therefore, a researcher of the intersubjective, discovering the explanatory theories that emerge from the systematic facilitation of human connection.

The Architect of Cross-Cultural Dialogue

This section addresses Mr. Noferesti's third functional pillar, analyzing his work as a facilitator. This analysis demonstrates that his practice moves far beyond simple facilitation to become the design of dialogic systems. This role synthesizes the rigorous ethical stance of the Dialogue Advocate , the cognitive architecture of the Meta-Strategist , and the methodological precision of the Explanatory Researcher.

The Ethical Foundation: Beyond Neutrality to Multi-Partiality

The prerequisite for any authentic cross-cultural dialogue is a rigorous, transparent, and defensible ethical foundation. Mr. Noferesti's practice is defined by its rejection of traditional, passive "neutrality."

He acknowledges that in contexts of systemic inequality, adherence to conventional Neutrality (lack of bias toward outcome) and Impartiality (lack of bias toward person) is often ethically irresponsible, as it implicitly sides with the dominant power structure by failing to challenge it.

Instead, he adopts the far more demanding ethical stance of Multi-Partiality. This stance allows him to be radically inclusive of, and allied with, all people—affirming the inherent dignity and worth of every participant. Simultaneously, it allows him to be explicitly non-neutral toward destructive or oppressive ideologies, narratives, and behaviors.

This stance is grounded in the foundational psychological principles of Carl Rogers :

-

Unconditional Positive Regard (UPR): The act of fully valuing and respecting another person without judgment or conditions, recognizing their inherent worth. This UPR is extended to the person, not necessarily to their ideology.

-

Empathy: The capacity to deeply understand the other's perspective.

-

Congruence: The alignment of the facilitator's internal state with their external words and actions, which is essential for building trust.

This stance of Multi-Partiality is the ultimate synthesis of his ethical commitments. It is the practical expression of the Explanatory Researcher's Axiological Commitment to social utility and public good. It is the Meta-Strategist's Reflexivity , which requires a conscious management of his own power and position. And it is the Communication Designer's ethical commitment to Inclusivity and User Autonomy over Manipulation and Dark Patterns.

The Operational Toolkit: Managing Power and Meaning

Amir Noferesti implements this robust ethical stance using a toolkit of practical, structured techniques designed to manage the two primary sources of conflict: power and meaning.

1. Managing Power Asymmetry: Recognizing that power imbalances are a primary threat to successful dialogue, he employs active Power Balancing techniques. These are not passive suggestions but structural interventions to redistribute conversational power:

-

Facilitating a "Go-Round" or Stacking: These methods create a speaking order, ensuring equity of voice and preventing dominant parties from controlling the floor.

-

Structured Group Formats: Using processes like World Café (small, rotating groups) to ensure high participation and surface the collective "wisdom" of the group, not just its most powerful members.

-

Strategic Caucusing: Holding private, separate meetings. This can be used to strengthen the negotiation capacity of a less powerful party, helping them clarify their needs and define their BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement). It can also be used to conduct Reality Testing with a more powerful party whose expectations are unrealistic.

2. Managing Meaning and Language: He guides parties away from destructive, zero-sum arguments by reframing the conversation around underlying, universal needs:

-

Positions to Interests: He systematically guides the conversation away from rigid Positions (stated demands, e.g., "I want a raise") and toward the underlying Interests (motivations, e.g., "I need to feel valued"). Focusing on positions yields only one solution, whereas focusing on interests can reveal multiple, creative solutions.

-

Nonviolent Communication (NVC): He employs the NVC framework, rooted in the premise that conflict stems from Unmet Needs. This model provides a structured language for moving from "Jackal" Language (blaming, judgmental) to "Giraffe" Language (compassionate, needs-based). By using the Observation, Feeling, Need, Request (OFNR) sequence, he trains participants to identify the universal human needs that are being denied, creating a mechanism for self-advocacy and empathetic listening.

The Cognitive Architecture of Group Inquiry

Mr. Noferesti's most advanced capability lies in his design of the cognitive operating system for group sensemaking. He manages the intense, paradoxical complexity of multi-stakeholder dialogue by synthesizing three distinct but homologous cognitive frameworks.

-

The Meta-Strategist's Brain (Individual Cognition): At the individual level, he embodies high Integrative Complexity (IC). IC is a cognitive architecture defined by two simultaneous processes: high differentiation (the ability to perceive multiple, competing dimensions and data streams in parallel) and high integration (the ability to establish conceptual connections between these differentiated components). This cognitive function allows him to comprehend and manage paradox simultaneously (e.g., exploration vs. exploitation; justice vs. peace) without being paralyzed by contradiction.

-

The Dialogue Advocate's Stance (Interpersonal Cognition): At the interpersonal level, he deploys the Balance (Advocacy & Inquiry). This is the outward, behavioral expression of IC. It is the ability to simultaneously hold high levels of advocacy (thoughtfully articulating one's own perspective and the reasoning behind it) and high levels of inquiry (genuinely asking questions to understand the other's perspective). This "high advocacy/high inquiry" balance is what prevents dialogue from devolving into one-way instruction or passive observation, and it is the key to creating Psychological Safety.

-

The Researcher's Group System (Collective Cognition): At the group level, he facilitates a "Community of Inquiry" by implementing the 4Cs of P4C (Philosophy) framework. This framework effectively distributes the cognitive functions of Integrative Complexity across the entire group, creating a collective brain:

-

Critical Thinking: Testing ideas, looking for evidence, justifying arguments. (Correlates with Validity, Falsifiability).

-

Creative Thinking: Generating new ideas, exploring alternatives, suggesting possibilities. (Correlates with Abductive Reasoning).

-

Collaborative Thinking: Building on ideas, sharing experiences, listening carefully. (Correlates with Investigator Triangulation).

-

Caring Thinking: Reflecting with empathy, imagining how others feel. (Correlates with Axiology, Positionality).

-

By synthesizing these three frameworks—the individual (IC), the interpersonal (Advocacy/Inquiry), and the collective (4Cs), Amir Noferesti moves from being a complex thinker to being an architect of collective intelligence. He designs the very process by which a group can think, feel, and create together, transforming a room of competing monologues into a coherent, generative system.

The Integrative Cognitive Architecture

This analysis concludes that Amir Hossein Noferesti's professional identity is not that of a strategist, researcher, designer, or facilitator, but that of the Master Synthesizer who integrates the essential functions of all four. His unifying capability is the design and stewardship of foundational systems.

The Master Synthesizer: A Praxis of Reflexive Epistemology

His core practice is a form of applied philosophy. He does not merely have a philosophy; he uses philosophy as his primary operational toolkit. He transforms the foundational branches of philosophy from abstract academic subjects into the first-phase decisions of any project.

-

Epistemology (Theory of Knowledge): Defines how the project will justify its claims to truth—whether through the empirical validation of quantitative metrics or the interpretive coherence of qualitative, lived experience.

-

Ontology (Theory of Being): Defines the foundational assumptions about what is real—whether reality is an objective, measurable phenomenon (realism) or a socially constructed, intersubjective one (constructionism). This choice dictates the entire research methodology.

-

Axiology (Theory of Value): Defines the ethical blueprint and justification for the inquiry, grounding it in a commitment to social utility and the public good.

This applied philosophical practice is unified by a single, "meta-philosophical" approach: a praxis of reflexive epistemology. This is a persistent, rigorous, and active investigation of the process of knowing.

-

This praxis is mandated by Second-Order Cybernetics , which forces him to account for his own role as observer and architect.

-

It is operationalized as Positionality , the rigorous, ethical, and methodological management of his identity and bias in the research process.

-

It is expressed interpersonally as Multi-Partiality , the active, transparent management of his power and relationship to the group and their ideologies.

-

It is grounded in the intellectual honesty of Karl Popper's principle of Fallibilism —the foundational acceptance that any claim to knowledge, regardless of how well-supported, is provisional, potentially mistaken, and must remain open to continuous critique and testing.

The Architect of Actionable, Ethical, and Regenerative Futures

This rigorous, reflexive method is what enables Mr. Noferesti's profound impact. His work systematically bridges the gap between abstract theory and actionable, just, and sustainable outcomes.

As an architect of knowledge ("meta-researcher"), his synthesis of quantitative, qualitative, and causal inference methods ensures that organizational actions are based on robust, verifiable explanations rather than assumptions or mere correlation. He moves systems up Judea Pearl's Ladder of Causation—from "Association" (seeing) to "Intervention" (doing) and "Counterfactuals" (imagining)—enabling true prediction and control.

As an architect of meaning ("meta-author"), he ensures this knowledge is mobilized effectively. He translates rigor into actionable solutions, such as Policy Briefs for governance or Customer Personas for industry, that are grounded in evidence, not bias. Simultaneously, his mastery of Discourse Analysis and Choice Architecture is governed by an ethical Axiology, allowing him to distinguish Ethical Persuasion from Manipulation and systematically audit for and mitigate the Dark Patterns that exploit cognitive vulnerabilities.

Finally, as an architect of systemic purpose ("meta-philosopher"), he ensures that the why of the system is just. By targeting the deepest Paradigms (Level 2) and Goals (Level 3) of systems, he facilitates the shift away from extractive, control-obsessed, and reductionist models. His integrative practice is singularly focused on designing and implementing the foundational systems—epistemological, semantic, and ethical—from which all strategy, meaning, and shared action emerge, guiding organizations and communities toward a future defined by Regenerative Co-Evolution and Conflict Transformation.

Visual Portfolio:

The Architect of Applied Compassion

In the contemporary landscape of public influence, the trajectory from attention to action is often short-circuited by the demands of a relentless market. We are familiar with the "influencer," a figure who masters the economy of attention. We are also familiar with the "philanthropist," a figure who leverages resources for action. What we are less familiar with, and what this profile seeks to illuminate, is the figure who navigates the full, complex, and transformative journey from one to the other—a figure who consciously converts the currency of mass attention into the profound, generative force of systemic compassion, and then engineers that compassion into durable, systemic innovation.

This is the philanthropic profile of Amir Hossein Noferesti. His work is defined by a rare and potent synthesis: he is a cross-sector communications strategist who, at a pivotal point, underwent a profound axiological pivot. He redirected his mastery of narratives, systems, and intersubjective research away from the mere management of perception and toward the fundamental restructuring of the systems that define our social reality. He operates not as a traditional philanthropist who donates to a system, but as a meta-strategist who redesigns the architecture of the system itself.

This profile details the work of an influencer who became a dedicated altruist and philanthropist advocate. His advocacy, however, is not for a single issue, but for a new worldview—a new way for institutions and communities to see, think, and act. His central thesis is that our most pressing social and ecological crises are not failures of resources, but failures of imagination, morality, and dialogue. His "charitable giving," therefore, is the donation of his intellectual and strategic architecture to causes that seek fundamental, regenerative change.

His work is a form of applied Social Philosophy. He engages directly with the core concepts that shape our lives: he analyzes the ideology and social norms that create social alienation; he champions the advocacy required to secure human rights and dignity; and he designs systems that cultivate agency, personhood, and a renewed sense of public morality. His practice is a form of profound stewardship, taking responsibility for the values and worldviews we propagate.

This profile will trace his intellectual and ethical journey through three distinct acts, mapping his core competencies onto the keywords of this new, philanthropic mandate:

-

Mastering the Economy of Attention: Detailing his foundational work as a Communication Designer and intersubjective researcher, the "influencer" phase, where he mastered the mechanics of ideology and meta-narrative.

-

The Axiological Pivot to Compassion: Exploring the ethical and philosophical turn, the "altruist" phase, where his work became grounded in an explicit axiology of compassion, empathy, and humanity, rooted in the relational ethics of thinkers like Martin Buber and Carl Rogers.

-

Architecting Systemic Innovation: Analyzing his applied methodology as a Meta-Strategist and Dialogue Advocate, the "philanthropist advocate" phase, where he translates compassion into innovation by designing regenerative systems and facilitating transformative, cross-cultural dialogue.

This is not a donor profile. It is a profile of a meta-philosopher in action, an architect who understands that to change the world truly, you must first redesign the blueprints of meaning, value, and connection from which it is built. He is a practitioner of effective altruism who defines "effective" not just by quantitative metrics, but by the systemic, qualitative, and virtuous flourishing of the whole.

Act I: Mastering the Economy of Attention

Before one can advocate for altruism, one must first understand the systems that manufacture ideology. The "influencer" aspect of Amir Hossein Noferesti's profile is not based on popular appeal, but on a deep, structural mastery of the mechanics of meaning. This is his work as a Communication Designer and intersubjective researcher, an "epistemologist of meaning" who deconstructs the meta-narratives that govern public perception.

His expertise begins with a critical, almost Foucauldian, premise: that institutions—from corporations to governments—are engaged in a constant project of shaping social norms and worldviews through the strategic control of language and symbols. Where an ordinary influencer operates at the level of parole (the individual post, the specific utterance), Noferesti operates at the level of langue (the underlying grammar, the entire system of signs). His work is to architect the very semantic systems that make certain thoughts possible and others unthinkable.

He employs a rigorous linguistic toolkit to achieve this :

-

Semiotics and Discourse Analysis: He functions as an applied semiotician, analyzing the visual rhetoric and visual codes that shape our aesthetic response. More profoundly, he uses Foucauldian Discourse Analysis to deconstruct how narratives are told, what "regimes of truth" they establish, and most critically, what 'silence' they produce. He asks: Whose history is being told? What cultural heritage is being centered, and what is being erased? This is a direct interrogation of Power/Knowledge, revealing how institutions use narrative to maintain their organization and control.

-

Corpus Linguistics: He does not guess at meaning; he measures it. By integrating Corpus Linguistics, he conducts "lexical audits" to map the semantic fields that brands and political movements compete within. He empirically verifies how ideology is embedded in everyday language, revealing the mores and customs of a culture by analyzing its linguistic patterns.

-

Applied Pragmatics: He understands communication as action. Drawing from Speech Act Theory, he analyzes how brand taglines and political slogans function as "commissive" acts, promising a future state to build trust. This extends to Choice Architecture, the behavioral science of "nudging".

This toolkit gave him a profound understanding of the ethics of media and marketing. He saw firsthand how these tools could be used for manipulation, how "dark patterns" exploit cognitive biases to manufacture consent and reinforce social alienation. He mastered the systems that define modernity, systems that often prioritize consequentialism (did it produce a click?) over deontology (was it right?) and result in the reification of human beings into data points.

This mastery of the "influencer" toolkit was the necessary prerequisite for his philanthropic pivot. He had seen the architecture of ideological control from the inside. He understood how attention was being weaponized to create anomie and erode public morality. He knew that to build a better worldview, he would first have to deploy these same tools not in service of persuasion, but in service of compassion and truth. This realization was not merely strategic; it was a profound axiological break—a moral and philosophical choice that would redefine his entire practice.

Act II: The Axiological Pivot: From Attention to Compassion

The transition from "influencer" to "altruist" is not a change in skill; it is a change in purpose. For Amir Hossein Noferesti, this was a conscious and rigorous axiological pivot—a shift in his foundational theory of value. Having mastered the how of communication, he turned his focus to the why. This "why" is the ethical core of his philanthropic profile, grounded in a formidable synthesis of normative ethics, meta-ethics, and social philosophy.

This pivot begins with his work as an Explanatory Researcher, which he defines as an explicitly philosophical practice. Any project, he argues, must first define its:

-

Epistemology: How it justifies its truth claims.

-

Ontology: Its assumptions about what is real.

-

Axiology: Its ethical blueprint and theory of value.

It is this axiological commitment that defines his pivot. He intentionally moved his work from a consequentialist framework (where utility and value are measured by outcomes like profit or engagement) to a framework grounded in deontology and virtue ethics. The moral imperative was no longer just effectiveness, but justice, dignity, and compassion. His work became an exercise in applied ethics, rooted in a deep sense of stewardship for the public good.

This philosophical stance is made practical through the relational ethics of the Dialogue Advocate. Here, the conversion of attention to compassion becomes a tangible methodology:

-

The Rejection of "I-It": Noferesti's practice is a direct rejection of the I-It relationship, a concept from the philosopher Martin Buber. The "influencer" model, rooted in marketing and media ethics that prioritize consequentialism, inherently treats people as an "It", an object to be studied, nudged, and influenced. This, Noferesti argues, is the root of social alienation and the erosion of personhood.

-

The Embrace of "I-Thou": His axiological choice was to adopt the I-Thou relationship as a non-negotiable ethical foundation. This Buber-inspired ethic mandates treating every person as a whole, unique, and sacred subject, not an object. This is not a passive stance; it is a rigorous moral discipline.

-

The Conditions for Compassion: He operationalizes this I-Thou ethic using the tools of psychologist Carl Rogers: Empathy, Congruence (authenticity), and, most importantly, Unconditional Positive Regard (UPR). UPR is the practice of fully valuing a person's dignity and intrinsic value without judgment. It is, in effect, the functional practice of compassion.

This pivot is the heart of his altruism. It is a deep ethical commitment, drawing from a rich philosophical lineage, from Aristotle's Eudaimonia (human flourishing) and virtue ethics, to Kant's moral imperative to treat personhood as an end and never a mere means. It is an ethic of care, fidelity, trust, and loyalty to the humanity (virtue) of the other.

This axiology is not just a personal value; it is the operational code for his entire philanthropic practice. He recognized that you cannot build justice on a foundation of reification. You cannot foster agency using tools of manipulation. The good and the right must be the means, not just the end. This profound moral courage to insist on compassion as the non-negotiable prerequisite for innovation is what defines his work. It is the conscious choice to become a steward of intrinsic value in a world obsessed with instrumental value.

Act III: Innovation through Dialogue (The Compassionate Method)

With a new axiological foundation built on compassion and the I-Thou ethic, Amir Hossein Noferesti's "philanthropist advocate" role manifests as innovation. His primary innovation is not a technology, but a social technology: the design of rigorous, transformative, cross-cultural dialogue. He understands that charitable giving is insufficient if the underlying social norms and institutions that create conflict and inequality remain unchanged. His philanthropy, therefore, is the advocacy for, and facilitation of, the very processes that build agency and public morality.

This is his work as a Dialogue Advocate, which he frames as a form of applied social and political philosophy. He acts as an architect of what the philosopher Jürgen Habermas called the Public Sphere—a space where communicative action (dialogue aimed at mutual understanding) can triumph over instrumental rationality (dialogue aimed at money or power). He designs the "containers" where authentic advocacy can happen, moving groups from social alienation to solidarity.

His innovative toolkit for applying compassion includes :

-

The Rejection of Neutrality: Noferesti's advocacy is defined by his rejection of traditional neutrality. In contexts of systemic inequality, he argues, neutrality is ethically irresponsible as it implicitly sides with the status quo. He instead adopts Multi-Partiality, a complex stance where he is radically allied with the dignity and personhood of all people, while remaining fiercely non-neutral toward the destructive ideologies or mores that deny those rights.

-

Systemic Power Balancing: Recognizing that institutions and customs create profound power imbalances, his dialogic designs are acts of social justice engineering. He employs active Power Balancing techniques, such as stacking, caucusing, and structured group formats, to ensure that marginalized voices have agency and equity of voice. This is a practical application of communitarianism and Frankfurt School critical theory, actively deconstructing power in real-time.

-

Moving from Positions to Interests: He innovates by changing the language of conflict. Using frameworks like Nonviolent Communication (NVC), he systematically guides groups away from rigid Positions ("I demand X") and toward their underlying Interests and Unmet Needs ("I need to feel valued," "I need security"). This is a compassionate act of translation, reframing a zero-sum debate into a collaborative search for mutual solutions.

This methodology is his philanthropy in action. It is a direct challenge to the conventions of modernity that favor debate over dialogue. His work draws from a deep well of social philosophers and ethicists—from the nonviolent advocacy of Gandhi and Martin Luther King Jr. to the reconciliation frameworks of Desmond Tutu and Nelson Mandela.

He is an advocate who understands that sustainable social change cannot be imposed from the top-down. It must be co-created through a rigorous, structured, and compassionate dialogic process. His "charity (practice)" is the volunteering of his expertise to build these transformative spaces, empowering communities to reclaim their agency and rewrite their own social contracts. This is innovation at the level of human connection.

Act III: Innovation through Systems (The Philanthropic Architecture)

The final expression of Amir Hossein Noferesti's philanthropic advocacy is the scaling of his compassionate axiology to the level of meta-strategy. If dialogue innovation (Act III, Part 1) is about healing and redesigning relationships, systemic innovation is about healing and redesigning the institutions and organizations that house them. This is his work as a Meta-Strategist: a philanthropist advocate who operates as an architect of regenerative systems.

His premise is that most philanthropic donations fail because they are shallow interventions. They pour money into parameters (Donella Meadows' leverage points) without changing the system's ideology or worldview. This is like treating a disease's symptoms while ignoring its cause. Noferesti's effective altruism is to intervene at the deepest, most powerful leverage points :

-

Changing System Goals (Level 3): He works with foundations, social enterprises, and non-governmental organizations to interrogate and redesign their fundamental goals. He challenges them to move beyond extractive, linear goals (e.g., "minimize harm," "deliver X units") and toward holistic, regenerative goals (e.g., "maximize flourishing," "build systemic agency").

-

Changing System Paradigms (Level 2): This is his most profound philanthropic work. He acts as a meta-philosopher to guide an organization in changing its core paradigm, its unstated worldview and ideology. This is a direct challenge to the "Western obsession with power and control", advocating for a new paradigm based on stewardship, interconnection, and co-evolution.

-

Transcending Paradigms (Level 1): His ultimate goal is to build autopoietic (self-creating, self-improving) systems. He does this by embedding reflexivity and epistemic humility into the system's DNA, often using Second-Order Cybernetics (the system observing itself). This creates an organization with the wisdom to know that no single paradigm is final, allowing it to adapt and evolve. This is the ultimate regenerative act.

His innovations in this space are architectures of emergence and spontaneous order. He designs fractal organizations where the virtues of compassion and integrity are replicated at every level. He uses his high Integrative Complexity, his philosophy of mind in practice, to manage the paradoxes of social change without being paralyzed by them.

The goal of this systemic philanthropy is Regenerative Co-Evolution. This is a standard that moves beyond mere sustainability to describe a dynamic, reciprocal relationship where human institutions and natural ecosystems co-create mutual vitality and well-being. This is applied social philosophy at its most ambitious, drawing from communitarianism and deep ecology to forge a new social contract between humanity (virtue) and the planet.

This is the work of a philanthropist advocate who understands metaphysics, that the invisible hand of ideology and system design dictates all tangible outcomes. His charitable practice is not to give alms, but to give architecture. He is a steward of emergence, a donor of paradigms, and an advocate for a worldview in which our organizations are as alive, compassionate, and adaptive as the human beings they are meant to serve.

Medium-length as a pragmatic diagnosis

The body of work on this page represents a sustained philosophical and pragmatic inquiry into the nature of power in our digital age. Writing as a Cross-Sector Communications & Systems Strategist, Amir Hossein Noferesti’s investigations begin with a central assertion: the primary "Control" is no longer physical force but the invisible, calculative, and coercive logic of the algorithm. His writings serve as a pragmatic diagnosis of how this new power operates and a blueprint for societal resilience.

Through his framework as a Meta-Narratives Intersubjective Researcher, his investigations deconstruct the architecture of this new control. He maps the emergence of "Digital Feudalism," where platforms function as modern sovereign entities, imposing an extractive algorithmic governance that commodifies human attention, data, and cognition. This analysis extends Michel Foucault's concept of Biopolitics into the realm of algorithmic biopolitics, the real-time management and optimization of our collective emotions and life choices for profit.

This critique is not merely political or economic; he identifies it as a profound philosophical error. His work exposes what he terms the "Hegemony of Logos," a tyrannical, disembodied, and calculative logic that reduces the human soul to a quantifiable data point. This "algorithmic malpractice," he argues, perfects instrumental reason and applies a "New Taylorism" to the psyche, monetizing our deepest spiritual and existential crises, and "Void".

His investigations argue that this systemic design has created profound "Justice Gaps". Our legal and social frameworks, built to protect the physical body and property, are rendered obsolete against this new form of cognitive coercion. He reframes the "post-truth" condition not as a simple media failure, but as a public health crisis: a mass-scale "Epistemological Trauma" born from chronic cognitive disorientation. He analyzes how disinformation has become a war for our emotions, weaponizing an "Affective Charge" to bypass rational thought. This analysis extends to geopolitical and social conflicts, which he deconstructs as "crises of incompatible stories" and "neuro-tribalism," where digital astroturfers and competing "regimes of truth" hijack genuine calls for liberty and connection.

This deep diagnosis leads directly to a pragmatic blueprint for action, centered on his work of Designing Regenerative Systems. His writings argue for a Rupture Épistémologique, a necessary "philosophical break" from the flawed, passive myth of the "sovereign consumer". He moves from philosophy to applied policy, architecting legal frameworks for Cognitive Liberty: the fundamental human right to mental self-determination, free from unconsented psychological manipulation.

This blueprint includes tangible, systemic proposals: establishing "Cognitive Harm" as a legally actionable offense; mandating a "Psychological Ingredients Label" for algorithms; and outlining a "Digital Public Option" to ensure privacy and inclusion in the future of finance. Ultimately, his work is a call to Facilitate Cross-Cultural Dialogue by moving beyond cynicism to build a new, humane social contract. It is a manifesto for an "Architecture of Trust," designing systems that finally align code, power, and the public interest.

You can find out more here, and follow his M-blog:

Art as applied metaphysics

Amir Hossein Noferesti is a cross-disciplinary thinker and artist whose practice spans philosophy, semiotics, system design, and visual poetics. Educated in communication design and philosophical aesthetics, he bridges the analytic rigour of research with the emotive depth of art. His early career explored attention economies and digital culture; his later evolution transformed that expertise into a model of regenerative compassion, the use of knowledge architectures to heal social fragmentation.

Noferesti’s trajectory traces a threefold arc:

-

The Attention Master: mastering visual communication and the psychology of influence.

-

The Ethical Anchor: pivoting toward axiological integrity and truth-based design.

-

The Systemic Philanthropist: constructing frameworks where compassion becomes institutional.

He has lectured and collaborated across Europe, Canada, and the Middle East, focusing on meta-modern humanism, a synthesis of logic, mysticism, and social design.

Noferesti philosophy conceives art as applied metaphysics. Each piece is a diagram of consciousness, mapping the movement from perception to participation. His work refuses the binaries between science and spirit, emotion and reason, or analog and digital. Drawing upon traditions such as Ishrāq (illuminationist philosophy), Zen phenomenology, and Jungian archetypal psychology, he formulates a new grammar of coherence.

His recurring motifs, eyes, globes, roses, twins, and flags, represent thresholds between the visible and the invisible. The visual layering of his images mirrors his intellectual method: transparency as truth, opacity as mystery. In his practice, to create is to curate consciousness. His medium and technique are:

-

Techniques: digital collage, AI-assisted synthesis, manuscript layering, symbolic illustration, and mixed-media print.

-

Aesthetic Language: meta-modern hermeticism, an intersection of alchemical imagery, contemporary design, and systemic cartography.

-

Process: research-driven image construction where philosophical argument becomes visual form.

Each artwork undergoes a triadic process: Inquiry → Illumination → Integration. The result is neither mere concept art nor mystic abstraction, but a hybrid where idea and intuition reach equilibrium, his thematic axes are:

-

Philanthropy as Applied Philosophy: giving as ontological redesign.

-

The Metaphysics of Communication: language as the vessel of the soul.

-

Symbolic Therapy: art as the remembrance of forgotten meaning.

-

Intercultural Humanism: re-sacralizing diversity as a spiritual fact.

-

Systemic Compassion: scaling empathy to institutions and policy.

You can find out more here, and find out more from his works

The Architecture of Adaptive Systems

Profiling the

Meta-Strategist:

Strategy vs. Meta-Strategy: The Shift from Action to Architecture

The Meta-Strategist operates within an intellectual domain elevated above conventional strategic planning. Their fundamental concern is not with what a strategy comprises—the specific actions and tactics—but with how that strategy is systematically developed, validated, and refined. This focus defines Meta-Strategy as the structured, overarching methodology guiding the process itself. It serves as the definitive blueprint that guarantees the integrity, alignment, and long-term viability of all ensuing strategic decisions, effectively transforming strategy from a mere output (a plan) into an adaptive organizational capability.

This orientation requires the Meta-Strategist to operate across three distinct yet interconnected tiers. At the Above (Meta-Layer), the focus is on designing the system architecture, establishing the ultimate goals, and determining the governing paradigms that inform all downstream activities. At the conventional Strategic Layer, the Meta-Strategist utilizes and customizes existing frameworks, such as Scenario Planning, to structure mid-term direction. Critically, the Meta-Strategist also operates Below (Cognitive/Systemic Micro-Layer), optimizing the underlying cognitive and information flow dynamics, including processes for high-speed sensemaking, complex pattern recognition, and cognitive control mechanisms.

The Mandate for Organizational Epistemology

When the meta-strategy becomes the blueprint for strategy, the Meta-Strategist implicitly assumes the role of an expert in organizational epistemology. Their work dictates how the organization learns, what information it validates, and how it defines success. Strategic failures are frequently not the result of poor tactical choices, but rather a consequence of flawed decision systems. Therefore, the critical task is to ensure the integrity of the organizational knowledge base and the structural coherence of the decision system, moving the strategic focus from mere execution fidelity to systemic integrity. This requires understanding that the methodology (the how) inherently relies on robust processes for identifying, validating, and refining data, thereby making the design of the decision system a fundamentally epistemological challenge.

The Integrative Core:

Knowledge Across Disciplines, Cultures, and Temporal Scales

The complexity of modern systems demands that the Meta-Strategist possesses a requirement for transdisciplinarity—the integration of knowledge across traditionally siloed domains to accurately model Complex Adaptive Systems (CAS). Achieving this level of systemic understanding requires adopting structural approaches to modeling complex combinations of expertise, referred to as "integrative topologies," rather than relying on generalized abstractions that lose fidelity across domains.

The approach taken must adhere to a holistic perspective distinct from classical reductionism. Complexity theory contrasts with General Systems Theory (GST) by operating on the principle that "the whole is different from the sum of its parts and their interactions," thereby requiring a connectionist approach to understanding emergent behavior rather than a reductive one. Furthermore, the design must incorporate multi-scale temporal context. The cognitive system and resulting strategic architecture must be sensitive to scales ranging from micro-scale serial dependencies (event-to-event influence) to meso-scale pattern recognition (sequential dependencies) and macro-scale statistical learning (adaptation to long-term regularities). This temporal integration necessitates formal systems capable of high-level temporal reasoning, such as Stratified Metric Temporal Logic (SMTL), to maintain coherence across these vastly different scales.

The Structural Management of Paradox

The necessity of true transdisciplinarity introduces inherent complexities. Synthesis of disparate knowledge is not simply adjacent collaboration (interdisciplinarity) but the generation of a novel, unified framework. Cross-disciplinary work is often difficult to unify due to conflicting paradigms and intrinsic paradoxes. The solution lies in creating frameworks that act as "structural couplings." Niklas Luhmann’s concept of structural coupling addresses how distinct, self-producing systems (autopoietic systems, such as disciplines or organizational units) interact and influence each other without overriding their internal rules. The Meta-Strategist applies this concept epistemologically, using Meta-Design principles to create infrastructures that allow different knowledge systems (e.g., economics and ecology) to influence strategy while maintaining their internal coherence. This structured interaction facilitates the "emergence of the previously unthinkable" by leveraging, rather than resolving, the cognitive tensions inherent in complex systems.

Foundational Frameworks:

Cybernetics, Complexity, and Design

The Epistemological Turn:

Second-Order Cybernetics and the Observing System

The operational philosophy of the Meta-Strategist is deeply rooted in Second-Order Cybernetics (SOC), often termed the "cybernetics of cybernetics". SOC involves the recursive application of cybernetics to itself, focusing on "the control of control and the communication of communication". This represents a profound epistemological shift: differentiating first-order cybernetics (the observation of external systems) from second-order cybernetics (the observation of observing systems).

SOC demands reflexivity and the appreciation of the observer's role. The Meta-Strategist must explicitly state their own position, inherent biases, and chosen frameworks, ensuring that their role in the observation is included when reporting results. This principle is essential for maintaining cognitive integrity within the system. Furthermore, SOC suggests that in reflexive domains—systems where circularity is taken seriously —stable, self-consistent patterns known as eigenforms naturally arise. The strategic task is thus defined as the search for desirable organizational eigenforms, which represent stable, coherent, and adaptive patterns of behavior that can sustain the system.

Second-Order Cybernetics transforms strategy from a predictive exercise into a reflexive, self-correcting design task. While traditional strategy seeks objective truth, SOC acknowledges inherent circularity and observer-dependence. Strategic success, therefore, is not measured by the correctness of an initial prediction, but by the system's inherent capacity for continuous recursive self-improvement (autopoiesis). This necessitates that any foundational strategy framework, such as the IDEA Framework™ (Investigate, Define, Evaluate, Adapt) , must be fundamentally recursive and infused with second-order questioning—for example, evaluating how the organization's own assumptions might be limiting the investigation phase.

Complexity Theory and the Connectionist Approach

Complexity theory, particularly the study of Complex Adaptive Systems (CAS), is the recommended model for addressing contemporary complexity in social sciences. Unlike classical General Systems Theory (GST), which often tends toward reductionism, complexity theory employs a connectionist approach, prioritizing the dynamic relationships and network interactions within the system.

In organizational settings, this leads to Complexity Leadership, which recognizes dynamic interactions and focuses on enabling complex relationships rather than imposing control and standardization. This intellectual tradition owes much to thinkers like Gregory Bateson, who applied the technical concepts of feedback to social and psychological phenomena, unifying disciplines under common rules of control and feedback in his vision of the "ecology of mind". Bateson famously critiqued the Western obsession with control, observing that technology-driven solutions frequently perpetuate the problems they attempt to solve, creating ironic patterns in systemic operations.

Bateson’s concept of schismogenesis—the spiraling process by which social behaviors exacerbate differences among groups —describes the internal anti-pattern the Meta-Strategist must proactively design against. Complex organizations inevitably face internal resource conflicts and competing goals. Schismogenesis describes how these differences can become self-reinforcing and damaging. The architectural solution to prevent internal strategic schismogenesis lies in complexity leadership and fractal organization. Meta-Strategy must ensure that the strategic logic is communicated and reiterated in a fractal fashion across all organizational levels of analysis. This structural coherence acts as a powerful deterrent to organizational fragmentation, providing a framework for managing dynamic network interactions that characterizes effective complexity leadership.

Meta-Design Principles:

Defining the Rules of the Ecosystem

Meta-Design is the conceptual framework utilized to define and create the necessary social, economic, and technical infrastructures required for new forms of collaborative design. This methodology aims to nurture the emergence of the previously unthinkable through structured, interdisciplinary collaboration.

The Meta-Strategist operates specifically at the level of Meta System Design, which must be clearly differentiated from Product Architecture. Product Architecture defines the execution—the user flow, feature set, and customer value (e.g., specifying microservices for message creation and delivery in an application). In contrast, Meta System Design defines the underlying principles and shared frameworks that govern the ecosystem, focusing on scalability, resilience, reliability, and long-term evolution (e.g., defining distributed queues, replication strategies, and consistency guarantees). Meta System Design defines the rules of the system that allow Product Architecture to deliver real-world value.

A crucial mechanism in this architectural design is the concept of Structural Coupling developed by Niklas Luhmann. This term designates long-term, chosen system-to-system relations that influence a system’s internal structures and self-produced processes (autopoiesis), but crucially, without overriding the system's autonomy. This is how the Meta-Strategist connects the internal organizational structure with external function systems (markets, regulatory bodies) in a persistent, yet adaptive, relationship.

Table: Strategy vs. Meta-Strategy vs. Meta-Design

Systems Leverage: Intervening at the Deepest Points

The Meta-Strategist must direct interventions to the high-leverage points within a system, defined as places where a small shift can produce disproportionately large changes across the whole. Donella Meadows’ framework identifies twelve potential points, ranging in effectiveness. The Meta-Strategist focuses efforts on the deepest, most effective interventions, moving beyond merely adjusting parameters or buffers.

Crucial high-leverage points include:

-

Goals of the System: Realigning articulated objectives with true systemic integrity and long-term viability.

-

Mindset or Paradigm: Changing the fundamental, often unstated, worldview out of which the entire system arises.

-